鏖战黔江 光耀巴渝——中电建中塘光伏项目首批70MW并网发电纪实 | ||||||

| ||||||

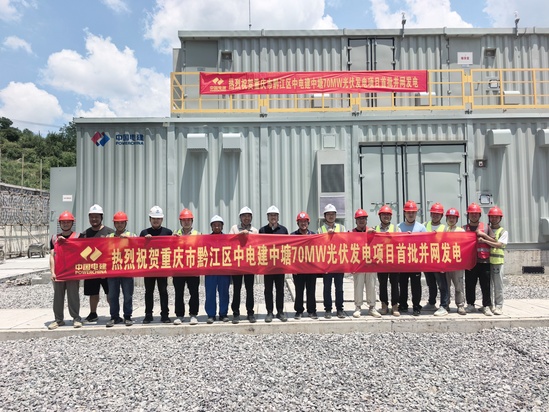

2025年7月31日,重庆黔江区的山野间,一抹耀眼的“光伏蓝”与苍翠群山交相辉映——中电建中塘70+80MW光伏发电项目一期70MW首批发电单元成功并网发电。这一振奋人心的时刻,不仅标志着这座总装机容量150MW的新能源基地迈出了关键一步,更为渝东南地区清洁能源的发展注入了强劲动力。项目采用分块发电、集中并网的科学方案,各分块光伏发电单元通过集电线路将清洁电力汇入110kV升压站,最终接入国家电网。从最初的蓝图构想,到如今的电流涌动,背后是项目团队以血肉之躯对抗万难、用执着坚守点亮光明的奋斗史诗。 与时间竞速:在多重延误下抢回工期 项目启动伊始,便遭遇了“开局即决战”的严峻考验:开工时间较原计划滞后近一个半月,正当施工面刚刚铺开,又因部分村民对光伏发电项目存在认知偏差而遭遇阻工,导致现场多次间断性停工。雪上加霜的是,主变、GIS等关键设备的生产周期本就偏长,时间更是显得弥足珍贵。面对仅剩2个月的并网倒计时,项目团队没有退缩,而是化身“时间的猎人”,誓要将失去的时间夺回来。 第一次开工会上,项目经理拍响倒计时日历,果断下达指令:“将作业面多面铺开,投入双倍人力实行‘三班倒’制度!”这一决定让24小时灯火通明的施工现场,成了黔江山夜最亮的星,照亮着抢工攻坚的每一步。为确保设备按时到位,项目物资办同步成立设备监造组,派专人24小时与设备生产厂家沟通。然而,设备排产计划时间与现场施工工期进度严重脱节,尤其是升压站主变和GIS这两项核心设备,交付节点的滞后风险直接威胁整个工程推进节奏。 对此,项目团队双管齐下:一边在办公室根据项目进度调整生产计划,一边安排人员直飞厂家主动下沉生产一线。他们精细化管控每个生产过程,从图纸下发的时效管控到原材料采购的进度跟踪,从各部件分装的工序衔接再到出厂试验的周期压缩,每个环节都嵌入精准的时间坐标。发现部分工序存在时间冗余时,便积极与厂家沟通,在保障质量的前提下合理安排加班赶工,硬是挤出时间。最终,主变交付时间足足提前15天,GIS设备抢回10天工期,两项关键设备均如期抵达施工现场,稳稳支撑起后续安装节点。正是这股“向每分每秒要进度”的拼劲,为并网节点筑牢了坚实的时间防线。 与征地斡旋:项目团队破解征地困局 征地工作如同一场复杂的攻坚战,难题接踵而至:不少地块产权模糊,“一地多主”的争议让丈量尺迟迟无法落下;征地价格因地块条件存在差异,让部分村民心生不满;原规划的征地范围因实际地理条件的限制大幅“缩水”,施工场地眼看就要“无米下锅”;加之土地租金未能及时到位,村民的抵触情绪日益加剧。 关键时刻,项目班子带领的协调队伍挺身而出,扛起了“协调大旗”。他们迅速行动,多次召开征地协调会,诚挚邀请乡镇干部、村民代表参会。会上,大家畅所欲言,协调人员认真倾听并记录各方意见,随后梳理形成了一份详细的征地问题台账。 按照台账,协调人员带着相关资料深入田间地头,与村民代表、乡镇干部逐地块“对账”。针对“一地多主”争议,查阅历史档案、依据事实明确产权;面对价格差异质疑,他们详细解释定价依据,说明不同地块因位置、肥力等因素导致价格不同的原因,争取村民理解。与此同时,团队积极对接上级部门,推动土地租金及时到位,用真诚换来了村民的真心。 面对征地范围缩水的困境,项目班子成员顶着35℃以上的高温,踏遍了周边的每一个山头。在半个月的时间里,他们终于敲定了3处备选场地,并完成了规划调整,让施工蓝图成功“落地生根”,为项目劈开了前进的通道。 与险阻较劲:复杂境遇中踏平坎坷 解决了时间与土地的难题,建设途中的环境考验又如影随形:施工场区分散在多个山头,彼此相隔数公里且没有直达通道;部分路段海拔落差超过300米,最窄处仅容一辆货车勉强通过,会车时得像“悬崖边挪步”般小心翼翼;黔江的天气更是变幻莫测,夏季35℃以上的高温与月均10天的暴雨交替“发难”。 团队以“逢山开路、遇水架桥”的魄力逐个破局。为了解决运输难题,他们规划了5条循环运输路线,在险峻路段设立专人指挥会车,并加装防撞墩与警示灯,织密了一张坚实的“安全网”。有一次,一辆满载光伏组件的货车在狭窄路段遇到会车困难,指挥人员冒着暴雨,在泥泞中指挥了近一个小时,才确保两辆车安全通过。 针对恶劣的天气条件,团队推行“早出工、晚收工、避正午”的弹性工时,搭建可移动雨棚保障雨天施工。施工现场常备防暑药品与雨衣雨靴,暴雨来临时,大家能迅速进入雨棚继续作业。这些浸透汗水的智慧,让项目在重重考验中稳步向前,把坎坷渐渐踩成了坦途。 冲刺并网:不舍昼夜调试设备 7月31日的并网节点进入倒计时,设备调试进入了“决战时刻”。工程技术团队开启“连轴转”模式:深夜的升压站内,灯光如昼,他们紧盯现场设备调试,凌晨两三点的讨论声与设备嗡鸣交织成激昂的攻坚序曲;烈日下的光伏阵列间,他们徒步检查每段线路连接,汗水浸透了工装又被晒干,在后背印出层层盐霜,仿佛是奋斗的勋章。 为了节省往返时间,大家把盒饭当“战地餐”,蹲在设备旁匆匆扒几口便投入战斗。一次暴雨过后,某段线路电压测试突发信号干扰,团队成员毫不犹豫地穿上雨靴,带着检测设备沿着线路排查。4公里的线路,他们在泥泞中深一脚浅一脚地摸索了3个小时,终于找到干扰源。因预制仓内主变进线柜、SVG柜等柜体内部清洁标准要求高,普通工人多次清理均未达标。项目现场管理人员主动请缨,亲自使用干抹布、小刷子、吸尘器等工具进行细致清理,历经全天努力,最终使清洁度达到规范要求。正是这股“不放过一个隐患”的较真劲,让所有设备以“零缺陷”状态迎接了并网时刻。 首批发电单元成功并网,不仅淬炼出了宝贵的技术与管理经验,更让清洁能源的效益曙光初现,满发状态下,全年上网电量约5950万千瓦时,能够满足2万多用户一年的生活用电需求,每年可节约标煤1.87万吨,减少二氧化碳排放5.36万吨,相当于为黔江种下15万棵常青树,为这片土地增添了一抹永恒的绿色。 站在新的起点,项目团队将以“三高”准则为指引,全力推进后续工程,进一步优化集电线路布局提升输电效率,引入智能巡检系统强化安全管控,精益求精打造样板工程,为“双碳”目标贡献力量。 | ||||||

| 【打印】 【关闭】 |